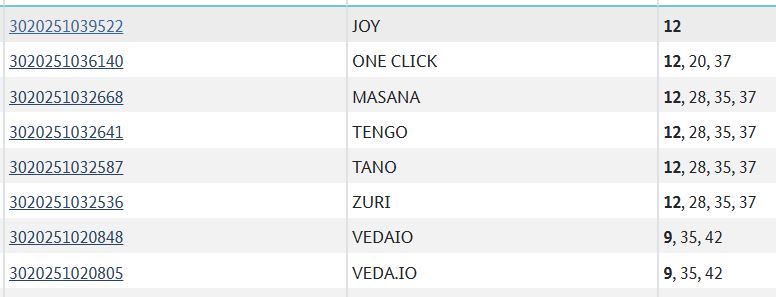

R 1617/2024?2, A (fig.) / A (fig.) et al.

Keine Verwechslungsgefahr – Zeichen bestehend aus einem einzigen Buchstaben – Bildmarke – Entscheidung bestätigt – EU-Marke bleibt gültig

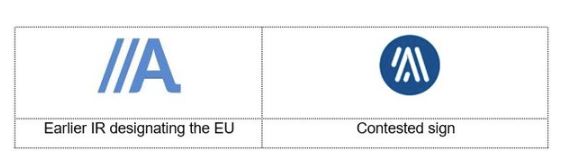

Die Beschwerdekammer bestätigt, dass weder Artikel 8 Absatz 5 noch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b EUMV anwendbar sind, soweit der Widerspruch auf die ältere IR gestützt wird, in der die EU benannt ist. Darüber hinaus kann keines der anderen älteren Rechte oder der geltend gemachten Gründe zu einer (teilweisen oder vollständigen) Nichtigerklärung führen (§ 120, 142).

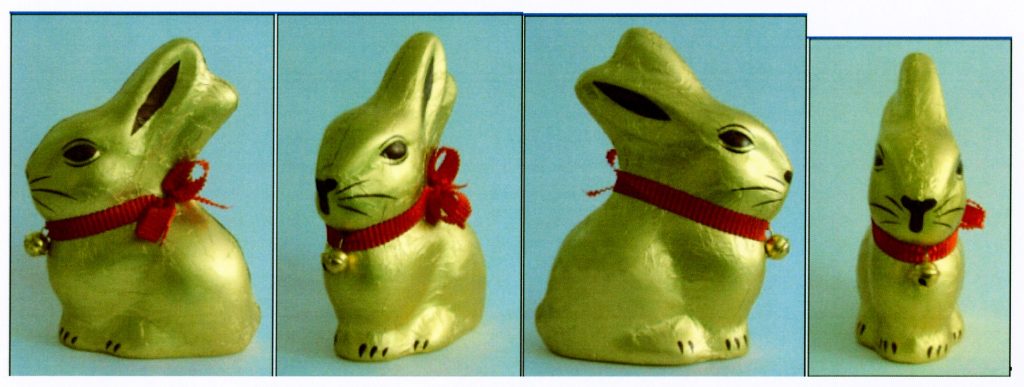

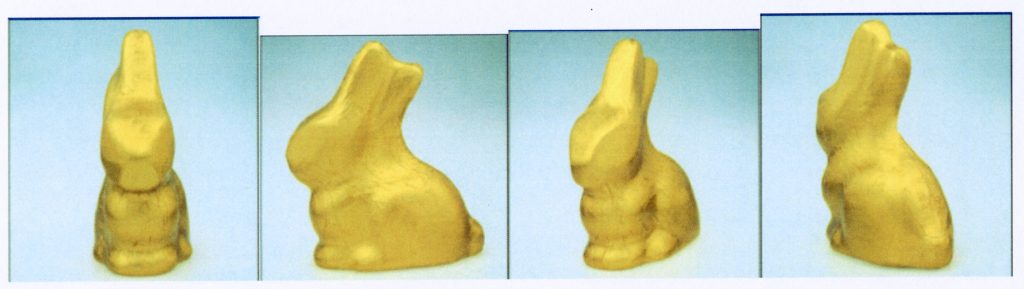

Erstens bestätigt die Kammer, dass die erhöhte Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht nachgewiesen wurde. Da der Buchstabe „A“ der älteren Marke nur sehr leicht stilisiert ist, ist seine originäre Unterscheidungskraft in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen, nämlich Versicherungs- und Finanzdienstleistungen der Klasse 36, schwach (§ 56, 61-62).

Darüber hinaus stellt die Beschwerdekammer fest, dass der visuelle Gesamteindruck der Zeichen, selbst wenn beide als einen Großbuchstaben „A“ enthaltend wahrgenommen werden, sehr unterschiedlich ist, was allenfalls zu einem sehr geringen Grad an visueller Ähnlichkeit führt (§ 99). Es betont, dass, wenn zwei Bildzeichen beide als auf denselben Buchstaben des Alphabets verweisend erkannt werden, dieser Aspekt allein nicht automatisch zu einer begrifflichen Identität oder sogar zu einer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen kann, es sei denn, die jeweiligen Buchstaben haben eine spezifische Bedeutung in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen (§ 103-104). Da sich der Buchstabe „A“ auf keinen spezifischen Begriff im Bereich der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungen bezieht, bleibt der begriffliche Vergleich neutral (§ 105-106).

Selbst wenn ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das streitige Zeichen als den Buchstaben ³eA³c wahrnehmen sollte, würde er daher nicht zu der Annahme verleitet, dass die fraglichen Dienstleistungen, obwohl sie identisch sind, von denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen erbracht werden. Der visuelle Aspekt, d. h. die Wahrnehmung der grafischen Elemente zusätzlich zu den sprachlichen Elementen, ist im vorliegenden Fall wichtiger als der klangliche Aspekt. Denn ein Vertrag mit einer Bank oder einer Versicherung wird schriftlich und nicht mündlich geschlossen (§§ 113, 118).

Quelle: EUIPO